浏览次

浏览次

0 引 言

农村生活污染包括农村居民在日常生产生活中产生的生活垃圾、生活污水及粪便等污染物。近年来,随着农村经济的快速发展、人们的生活水平显著提高,农村生活污染向多样化、总量变大的趋势发展,如果处理不到位,将会严重污染农村地区的生态环境,影响人居生活质量。因此,控制农村生活污染、寻求合适的治理模式,是建设社会主义新农村的重中之重。

1 农村生活污染现状

1.1 农村生活垃圾产排现状

随着农村居民消费水平的提高,以及各种现代工业日化消费品的普及,产生了大量的生活污水及生活垃圾,垃圾种类也趋向复杂化[1]。但是大部分村落没有相应的处理处置设施及转运措施。据调查[2],我国农村人均日生活垃圾产生量为0.86 kg,其中,随意堆放的垃圾为0.32 kg;而截至2007 年,全国仅有26.8% 的行政村设有垃圾收集点[3]。居民将生活垃圾随意倾倒在农村荒地及河流中,不仅占用土地,还会影响环境卫生影响居民健康[4]。

农村生活垃圾成分复杂,可分为有机垃圾、可回收垃圾、不可回收垃圾及有害垃圾等[5]。不同地域的农村地区由于自然、社会经济条件不同,产生的生活垃圾组成不尽相同,但总体上有机垃圾是各地区农村生活垃圾的主要组成部分。举例而言,曲周县王庄村为华北平原典型的以种植业为主的农村地区,生活垃圾组成简单,主要分为有机垃圾、无机垃圾、塑料垃圾及有害垃圾4大类,其中有机垃圾占比56.76%,前两者占比在90%以上[6];南京市高淳区东坝镇和睦涧村为江南地区典型的鱼米之乡,经调查,生活垃圾中有机垃圾占比可达55%[7];以浙江省丽水市莲都区为代表的山区农村,生活垃圾主要组分为可降解类有机垃圾,平均占比为48%,可回收垃圾平均占比为26.34%[8]。

1.2 农村生活污水产排现状

农村生活污水包括灰水和黑水,灰水包括厨房用水、洗衣用水和洗浴用水等,黑水即粪便冲洗水。农村生活污水具有以下特点:1)水量变化大、排放不均匀。2)由于农村地区人口聚居分散,排水管网缺失,生活污水排放分散、收集困难。建设部《村庄人居环境现状与问题》调查报告显示,经对我国具有代表性的9个省43个县74个村庄的入村入户调查,96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统,生产、生活污水随意排放。3)农村生活污水可生化性好,几乎不含有毒有害有机污染物。近年的农村调查监测显示:大部分农村的水源中,COD、NH3-N、TP、大肠杆菌、阴离子表面活性剂、重金属等指标均存在不同程度超标。4)大部分污水无序排放,处理率低[9-10]。

不同地区的农村由于经济发展水平、人们生活习惯、文化背景及水文等自然条件存在差异,生活污水的排放特征也大相径庭。据调查,在江苏省农村地区,苏南农村人均生活排水量为40~50 L/d,苏中为25~30 L/d,苏北为20~25 L/d,平均ρ(COD)=120~400 mg/L,ρ(BOD5)=80~200 mg/L,ρ(SS)=70~220 mg/L,污水可生化性较好[10]。而在四川省农村地区,农民的污水排放量为70~110 L/d,排放总量较小但变化幅度大;生活污水水质不是很差,但波动范围极大:ρ(SS)=100~500 mg/L,ρ(COD)=62.06~314.05 mg/L,ρ(NH3-N)=3.59~40.50 mg/L,ρ(TP)=0.45~12.11 mg/L;pH 值波动较大,但范围均在6~9[11]。

2 农村生活污染综合处理模式的选择

我国幅员辽阔,农村地区发展不平衡,不同地域间农村的水资源条件、地形地貌、村庄的规模布局及聚集程度、经济水平、道路交通条件、当地风俗习惯、居住方式等条件各不相同,因此需要综合各种因素因地制宜,选择合适的生活污染处理模式。根据上述因素,现今农村生活污染的综合处理模式可以分为城乡一体化处理模式、就地集中处理模式以及分散式家庭处理模式。

2.1 城乡一体化处理模式

城乡一体化处理模式,即生活垃圾以“村集中、镇转运、县处理”或“村集中、镇转运、区清运、市处理”的模式纳入城镇生活垃圾处理系统处理[12];而生活污水则通过城乡污水管网收集统一纳入城镇污水处理厂处理。该模式适用于离城镇地区距离较近、道路交通发达、拥有较完整的污水收集管道的近郊村落[13-14]。城乡一体化处理模式的优点是城镇生活污染处理系统技术成熟,通常采用的大型生物处理工艺处理污水效果好且稳定;不需要在当地建立额外的生活垃圾或污水处理设施,土地资源占用少;无需配备专业的污水处理、运行管理技术人员,减少了当地的人力投资。但该模式的缺点是生活垃圾运输成本高,且该模式处理农村生活污水的前提是近郊村落建立完善的农村污水排放与收集管网系统。

2.2 就地集中处理模式

2.2.1 农村生活垃圾就地集中处理模式

农村生活垃圾就地集中处理模式,即联合一个或多个村庄,利用堆肥、填埋等技术在当地建立合适的生活垃圾处理设施,对集中收集的生活垃圾进行统一处理。该模式适用于离市区较远、但规模较大或几个村落毗邻而居、经济较发达的农村地区。该模式的优点是初期投资和后期运行费用低、运输费用少;可根据当地村落条件建立合适的处理设施,传统的堆肥、填埋工艺操作简单。其缺点是堆肥、填埋技术均易产生二次污染。

2.2.2 农村生活污水就地集中处理模式

农村生活污水就地集中处理模式,即对于规模较大的村庄或联合多个邻近村庄,通过污水收集管道集中到当地建立的中小型污水处理设施进行统一处理。目前国内外已有的小型集中式生活污水处理技术包括高效藻类塘处理技术、厌氧生物处理技术、蚯蚓生态滤池技术、人工湿地技术、土壤渗滤技术等[15]。其中,蚯蚓生态滤池技术适用于50~300户集中性农户生活污水的处理[16]。该模式适用于规模较大、布局较紧密、经济较发达的偏远单村或联村[13-14],其特点是村落内需要配套较完善的污水收集管网,污水处理设施以生物处理和自然处理为基础,工艺较为成熟。其优点是可满足中大型偏远村落生活污水处理的需要;缺点是传统好氧生物处理技术能耗较大,而土地处理技术占地面积较大,投资相对高,需要专人日常管理运行设备[17]。

2.3 分散式家庭处理模式

2.3.1 农村生活垃圾家庭处理模式

农村生活垃圾家庭处理模式是指以家庭为单位,将产生的生活垃圾进行分类,除有机垃圾可并入生活污水处理以外,可回收垃圾经分拣后可进行综合利用或送到回收站再利用,建筑垃圾及灰石渣土可用作农村道路的铺设,而剩余垃圾可就地填埋。该模式适用于布局分散、规模较小、经济不发达的偏远农村。由于村落人口密度较低、经济水平不高而环境容量较大,因此垃圾产生量小且组成相对简单,村落自行消化即可解决生活垃圾问题,但要求村民有良好的垃圾分类意识。

2.3.2 农村生活污水家庭处理模式

农村生活污水家庭处理模式主要针对单户或多户家庭,采用家庭式一体化处理装置等分散型水处理设施处理家庭灰水,现今国外应用较广泛的分散型水处理设施主要有日本的小型净化槽技术、澳大利亚的“filter”污水处理系统、韩国湿地污水处理系统等[18];而黑水及家庭产生的有机垃圾(主要为厨余垃圾)可通过堆肥或沼气工艺进行资源化处理。该模式适用于布局分散、地形复杂、污水不易集中收集处理的村庄。相比大规模集中式生活污水处理模式,分散型处理装置建设周期短、无需铺设长距离输送管道、基建费用低,并可根据当地条件灵活布局、可进行一体化设计[19]。但其缺点是处理效果容易出现波动,简易的堆肥装置肥效低且容易出现二次污染,而低温、低污水浓度是沼气技术限制因素。

对于农村生活垃圾的治理,不管采用何种模式,都需提高村民的垃圾分类意识;建立并完善配套的环卫装置及设施,及时清理改造现有的不合理垃圾收集点,避免垃圾渗滤液对土壤及河道造成二次污染;垃圾分类收集与分类处理相互结合,过于单一的垃圾处理工艺会降低垃圾分类效果。对于农村生活污水的处理,需要提高村民的节水意识。不管采用何种模式,都需完善村落的污水排放与收集系统,按照村落布局合理设计污水管网;将垃圾处理模式与污水处理模式有机结合,根据农村自然、经济及社会条件因地制宜选择合理的多元化生活污染处理模式。

3 农村生活污染处理工艺的选择

选择农村生活污染处理工艺,特别是生活污水的处理工艺时,必须考虑以下几点:1)因地制宜原则。充分考虑到当地农村的地形地貌、布局特点,特别要充分考虑当地的经济发展水平及村民收入情况,量力而行地建设投资、能耗与当地实际经济承受能力相适应、处理效果又稳定的处理技术。2)达标排放原则。出水必须满足相关排放标准。同时拥有与今后不断提高的标准相匹配的提升空间,充分考虑到未来生活污水出水资源化的必然趋势。3)操作简便,管理容易原则。考虑到农村地区相关环保技术人员专业水平不高,应选择日常运行效果稳定可靠、操作简便管理、简单的生活污染处理工艺[20-21]。

3.1 农村生活垃圾处理工艺

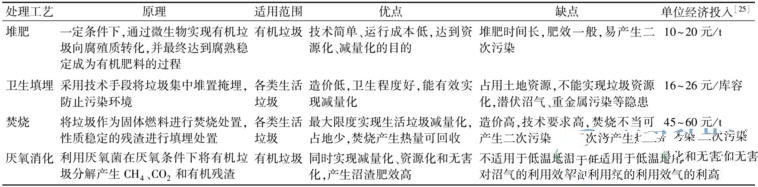

不同类别的农村生活垃圾需要采用不同的方法进行处理处置,最终目的是实现生活垃圾资源化、减量化和无害化。目前常用的生活垃圾处理工艺主要有堆肥、卫生填埋、焚烧、厌氧消化等方法,其原理、适用范围及优缺点[22-24]见表1。

表1 生活垃圾处理处置方法的比较

Table 1 Comparison of domestic solid waste treatment methods

3.2 农村生活污水处理工艺

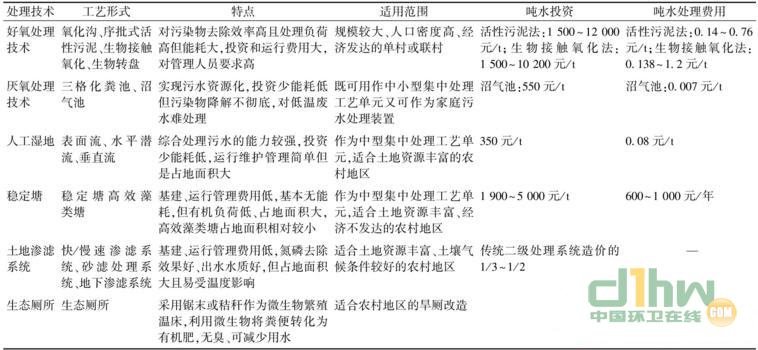

农村生活污水处理工艺可分为生物处理技术及生态处理技术两大类。生物处理技术主要包括好氧生物处理和厌氧生物处理两大类;生态处理技术主要包括人工湿地、稳定塘、土地渗滤系统。值得一提的是,以上两大类技术都是从末端治理出发,而过程控制对农村生活污水的控制尤为重要,生态厕所对黑水的后续处理也起到了关键作用。以上几类技术的工艺形式、适用范围、特点及造价[16-17,26-29]见表2。

表2 各类生活污水处理技术比较

Table 2 Comparison of domestic sewage treatment methods

4 农村生活污染综合整治技术路线设计

单一处理技术通常难以满足对生活污染的有效治理、污水的达标排放或回用的要求。对农村生活污染的综合整治,应将治理模式的选择与组合工艺的选择有机结合起来。基于上述背景设计的农村生活污染综合整治方案见图1。该技术路线的关键单元是生活污水生物处理与生态处理相结合、生活垃圾分类收集与分类处理相结合,可根据村落实际情况选择村级或户级处理规模。

图1 农村生活污染综合治理模式

Fig.1 Integrated mode of rural domestic waste treatment

5 总结与展望

5.1 合理选择农村生活污染治理模式与处理工艺

对于农村生活污染综合处理模式的选择,应做到因地制宜,选择合适的处理模式、灵活地组合生活垃圾和生活污水的处理工艺,如偏远地区的散落村户可选择家庭式一体化处理模式,而经济发达的农村聚集区可选择集中处理模式。对于农村生活污染处理工艺的选择,既要考虑到经济适用原则,又要考虑到达标排放原则,生活污染经工艺处理后不危害农村的生态环境是工艺选择的最基本前提。

5.2 完善法规体系,规范技术标准

从更高的层面来讲,完善的法规体系、规范的技术标准是展开农村生活污染综合整治的前提。我国在相关方面的法律法规体系不健全,缺少配套措施和技术规范。发达国家经过多年的探索实践,已形成完善的分散型污水治理体系,对我国具有借鉴意义。例如,日本推出净化槽技术配套技术指南《净化槽的结构标准及其解说》及《农业村落污水处理设施设计指针》,对运营模式也有详细的规范,这对我国农村生活污染的综合治理提供了重要参考。

我国当前需要借鉴国外先进的成功案例,总结我国现行的处理模式和经验,因地制宜、更加合理的选择治理模式,推动美丽乡村生活环境综合治理。

参考文献:

[1] 席北斗,魏自民,夏训峰.农村生态环境保护与综合治理[M].北京:新时代出版社,2008.

[2] 姚伟,曲晓光,李洪兴,等. 我国农村垃圾产生量及垃圾收集处理现状[J]. 环境与健康杂志,2009,26(1):10-12.

[3] 尚晓博,张朝升,荣宏伟,等.中国农村生活垃圾问题与解决对策[J]. 现代化农业,2011(11):34-36.

[4] 马香娟,陈郁. 农村生活垃圾问题及其解决对策[J]. 能源工程,2002(3):25-27.

[5] 李再兴, 秦学, 李贵霞,等. 农村生活垃圾源头分置、分类处理方法研究[J]. 环境工程, 2014, 32(8):85-88.

[6] 于晓勇, 夏立江, 陈仪,等. 北方典型农村生活垃圾分类模式初探——以曲周县王庄村为例[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(8):1582-1589.

[7] 管蓓, 刘继明, 陈森. 农村生活垃圾产生特征及分类收集模式[J]. 环境监测管理与技术, 2013, 25(3):26-29.

[8] 马军伟, 孙万春, 俞巧钢,等. 山区农村生活垃圾成分特征及农用风险[J]. 浙江大学学报.农业与生命科学版, 2012,38(2):220-228.

[9] 蒋克彬,彭松,张小海,等. 农村生活污水分散式处理技术及应用[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2009.

[10] 孙瑞敏. 我国农村生活污水排水现状分析[J]. 能源与环境,2010(5):33-34.

[11] 张鑫,付永胜,范兴建,等. 农村生活污水排放规律及处理方法分析[J]. 广东农业科学,2008(8):139-142.

[12] 陕永杰,孙勤芳,朱琳. 农村生活垃圾处理技术和模式应用进展[J]. 山西师范大学学报.自然科学版,2013,27(4):81-85.

[13] 王志强,李黎,罗海霞,等. 农村生活污水处理技术研究[J]. 安徽农业科学, 2012,40(5):2957-2959.

[14] 马丹,朱建雯,黄韶华,等. 农村环境连片整治的模式和技术研究——以新疆为例[J]. 环境科学与管理, 2013, 38(7):69-73.

[15] 王青颖. 中国农村生活污水处理技术应用现状及研究方向[J]. 污染防治技术,2007,20(5):37-41.

[16] 苏东辉,郑正,王勇,等. 农村生活污水处理技术探讨[J]. 环境科学与技术,2005,28(1):79-81.

[17] 王焕升,王凯军,崔志峰,等. 中国农村地区生活污染调查及控制模式探讨[J]. 中国给水排水,2008,24(20):20-22.

[18] 白晓龙,顾卫兵,杨春和,等. 农村生活污水处理模式研究[J]. 安徽农业科学,2010,38(26):14571-14572.

[19] 刘继辉. 小型多功能生活污水处理净化槽的特性研究[D]. 天津:天津科技大学,2009.

[20] 徐春峰. 慈溪市农村生活污水及整治措施的探讨[J]. 浙江农业科学, 2011(5):1088-1090.

[21] 赵振华,王宁. 农村生活污水处理工艺选择探讨[J]. 给水排水,2010,36(增刊2):28-31.

[22] 蔡旺炜, 陈俐慧, 王为木,等. 我国城市厨余垃圾好氧堆肥研究综述[J]. 中国土壤与肥料, 2014(6):8-13.

[23] 刘子旭,彭晶. 餐厨垃圾特性及处理技术研究[J].环境科学与管理,2015,40(7):102-104.

[24] 孟昭辉,吴凡松,郭婉茜,等. 餐厨垃圾与剩余污泥处理现状及技术展望[J]. 中国给水排水,2013,29(10):9-11.

[25] 王学师, 薛晓光, 岳千亮,等. 运城市农村生活垃圾处理的现状及模式研究[C]∥2014中国环境科学学会学术年会.成都,2014.

[26] 叶红玉,曹杰,王浙明,等. 浙江省农村生活污水处理技术模式导向研究[J]. 环境科学与管理,2012,37(3):95-99.

[27] 曹群,佘佳荣. 农村污水处理技术综述[J]. 环境科学与管理,2009,34(3):118-121.

[28] Wu S, Austin D, Liu L, et al. Performance of integrated household constructed wetland for domestic wastewater treatment in rural areas[J]. Ecological Engineering, 2011, 37(6):948-954.

[29] 郭雪松,陈梅雪,刘俊新. 我国农村生活污水处理技术现状和对策[C]∥全国排水委员会2012年年会.南宁,2012.

DISCUSSION ON INTEGRATED MODE AND TECHNICAL ROUTE OF RURAL DOMESTIC WASTE TREATMENT

GU Lin, WU De-li, FAN Jin-hong

(State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse,College of Environmental Science and Engineering,Tongji University,Shanghai 200092, China)

Abstract:The integrated treatment of rural domestic waste is a vital part of the strategy of beautiful villages construction in China. Based on current situation of rural domestic waste, different treatment modes were investigated. Through the comparison of current methods used in rural domestic solid waste and sewage treatment, the technical routes of rural domestic treatment was discussed either. Generally, there were three types of rural domestic waste treatment modes, rural-urban integrated mode, in situ centralized mode and decentralized mode, namely. The seleted control mode must match the local conditions. Furthermore, the technical route of “sorting treatment combined with separate collection for solid waste control” and “biological treatment combined with ecological treatment for sewage control” was recommended.

Keywords:rural domestic waste; solid waste treatment; sewage treatment

收稿日期:2016-03-08

DOI:10.13205/j.hjgc.201610023

第一作者:顾霖(1993-),女,硕士研究生,主要研究方向为水污染控制与资源化利用。gulin2014@yeah.net

通信作者:吴德礼(1977-),男,博士,主要研究方向为废水物化与生物协同处理理论与技术,工业废水深度处理,重金属废水的污染控制与资源化。Wudeli@tongji.edu.cn

*国家科技支撑计划(2015BAL01B03-04)。